NEWS&COLUMN

お知らせ&コラム

2021.12.28

「明るすぎ」「暗すぎ」そんな写真とはもうおさらば! 【ヒストグラムの活用方法を徹底解説】

- #カメラ・写真

ヒストグラムのこと、理解してますか?

ヒストグラムは一眼レフカメラや、コンパクトデジタルカメラ、スマートフォンなどで写真を撮り、色味や明るさの調整をされる方は必ず見たことがあると思います。ヒストグラムとは、見た目はグラフのようなものですが、それが一体何を表しているのかわからない方も多くいらっしゃるのではないでしょうか?

例えば、明るい写真をAdobeのLightroomやPhotoshopで少し暗く調整したいと思っていても、明るすぎる箇所がうまく調整できない…なんてことありませんか?

それはその場所が「白とび」していて、色味のデータがないので調整も何もできませんよ。という状態です。ヒストグラムを理解することで、このようないわゆる失敗写真をなくすことができます。

全く見方がわからない人や、なんとなく理解しているけどはっきりはわからないという方もぜひ最後までこの記事を読み、ヒストグラムについて一緒に勉強しましょう!

ヒストグラムとは?

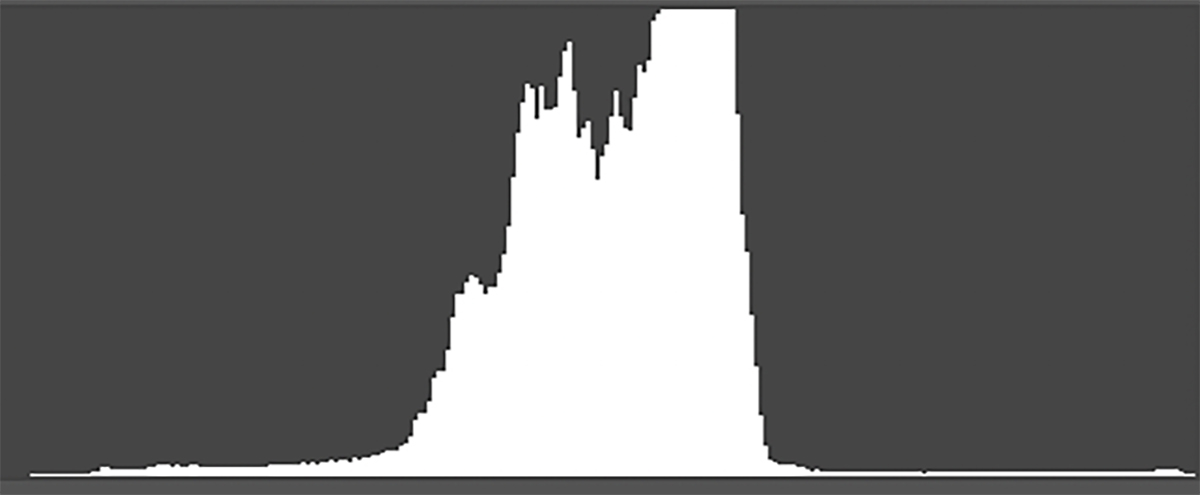

ヒストグラムとは一言で言うと「写真の明るさをグラフかしたもの」です。

こちらがヒストグラムです。ヒストグラムはカメラのモニター(液晶画面)で確認することもできるし、現像ソフトでも見ることができます。

ヒストグラムを見れば、写真の明るさがどのような状態なのかを正確に知ることができます。

私が一眼レフカメラを購入して間もないころ、撮影していると液晶画面にグラフのようなものが出てきて、「邪魔だなぁ」と思ったことがあります。思い返すとそれがヒストグラムでした。

実際は邪魔なものではなく、理解することで失敗写真をなくすことができたり、思うような写真に仕上げるための写真を撮ることができます。

ヒストグラムはなぜ必要なのか

「写真の明るさはヒストグラムを見なくても、モニターに映る写真を見ればわかるよ?ヒストグラム見る必要ある?」と思われるかもしれません。その通りなのですが、実際はモニターを見るだけでは、写真の明るさを正確には知ることができないのです。

まず、暗い場所で撮影しているときに、撮った写真をカメラのモニターで確認すると普段より明るく見えてしまいます。それを正しい明るさだと判断し撮影すると、明るい場所でその写真を見た時に、想像以上に暗い写真になっていたりします。その逆のこともよくあります。

そのため、モニターだけで写真の明るさを判断するのは困難なのです。

また、その写真をレタッチ(現像)するのであれば、「黒つぶれ」や「白とび」に注意する必要があるのですが、私たちの目では、写真が「黒つぶれ」しているのか「ただ暗いだけ」なのか、「白とび」しているのか「ただ明るいだけ」なのかを正確に判断することができません。

※「黒つぶれ」や「白とび」している写真は、暗すぎや明るすぎでデータが残っておらず、レタッチができないデータです。

ヒストグラムの見方

ヒストグラムは波打った山のようになっていることが多いです。

この山が左に寄れば寄るほど暗い写真ということです。

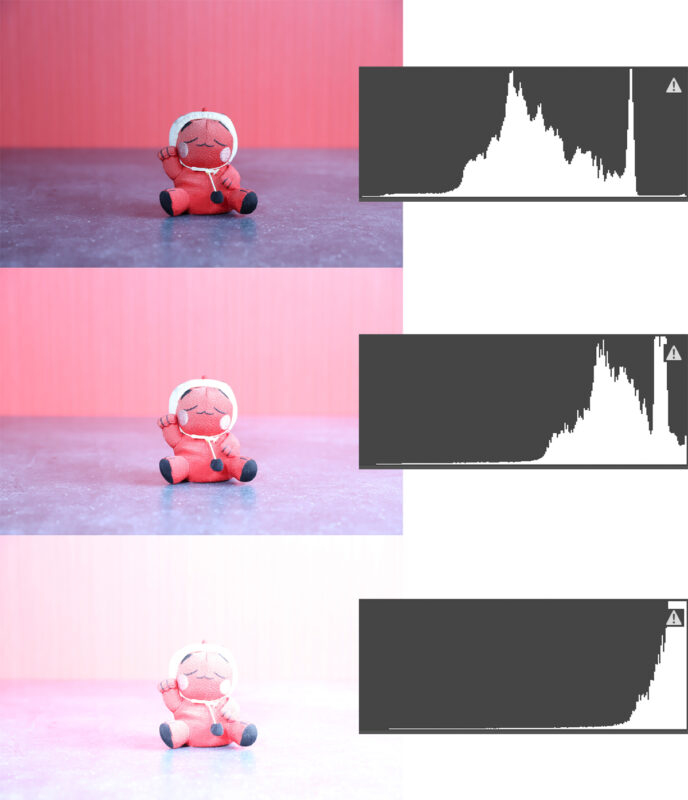

このような感じです。

逆に、山が右に寄れば寄るほど明るい写真ということです。

このような感じになります。

上記のようにヒストグラムの山の形や位置で、写真の明るさを確認できるのです。

ヒストグラムの仕組み

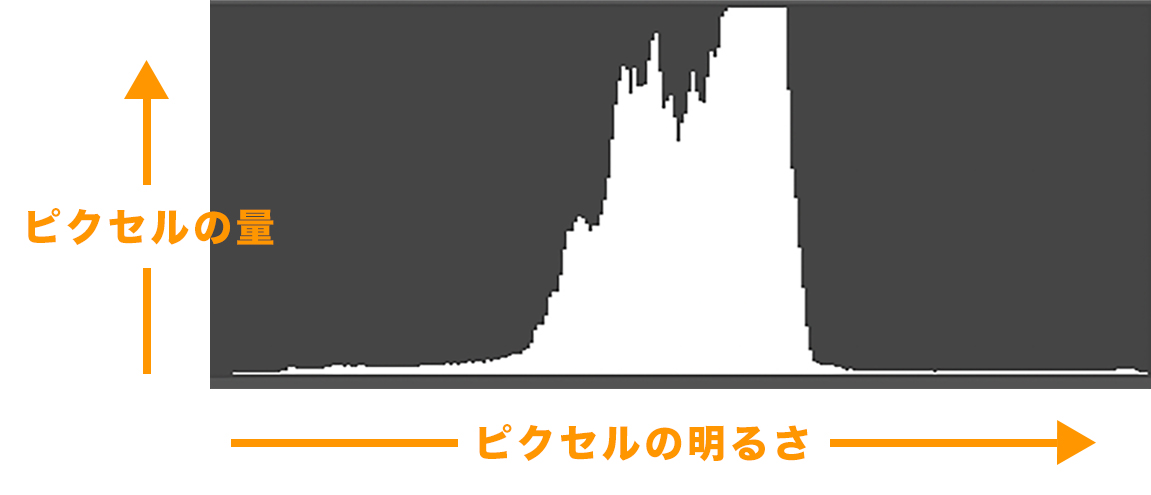

ヒストグラムは写真の明るさを分布図のようなグラフにしたものです。

写真はピクセル(画素)の集まりでできており、私が使用しているカメラは約2020万画素なので、そのカメラで撮影した写真は2020万個のピクセルが集まったものと言えます。

写真には明るい部分や暗い部分、その中間と写真を構成している一つひとつのピクセルの明るさは異なるのです。

その異なった明るさのピクセルを明るさ別に並べ、グラフ化したものがヒストグラムになります。

縦軸はピクセルの量を表しています。明るさ別のピクセルがどのくらいの量なのかを見ることができます。一番下が0で上に行くほど多いという訳です。

横軸はピクセル一つひとつの明るさです。左が真っ黒で、右に行くにつれてだんだん明るくなります。その中で一番左が「黒つぶれ」の部分、一番右が「白とび」の部分という訳です。

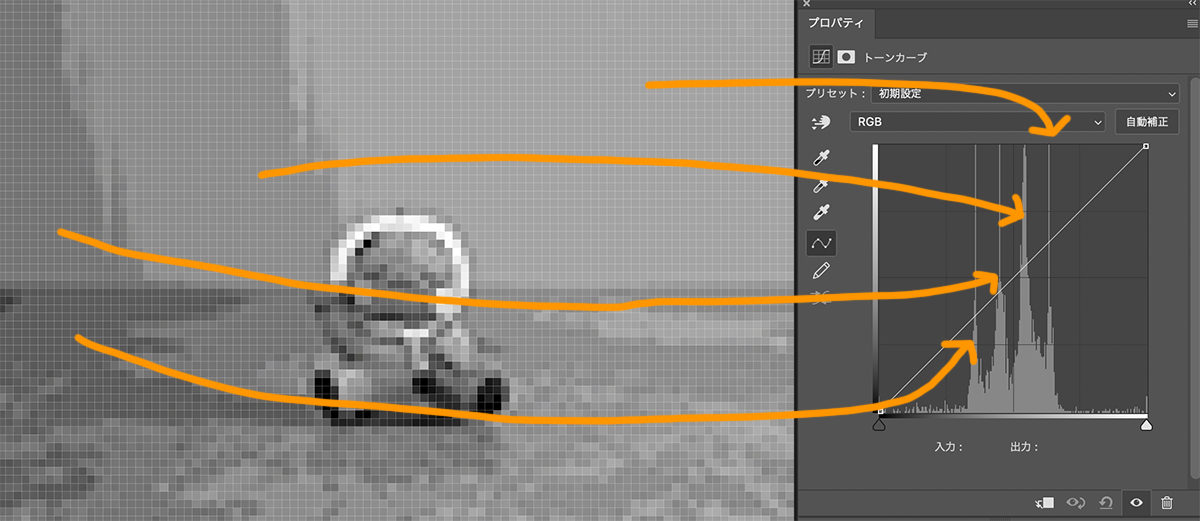

わかりやすくヒストグラムの出来上がるイメージを作ってみました。

矢印の出発点の色がヒストグラムの中のどの部分かを表してみました。

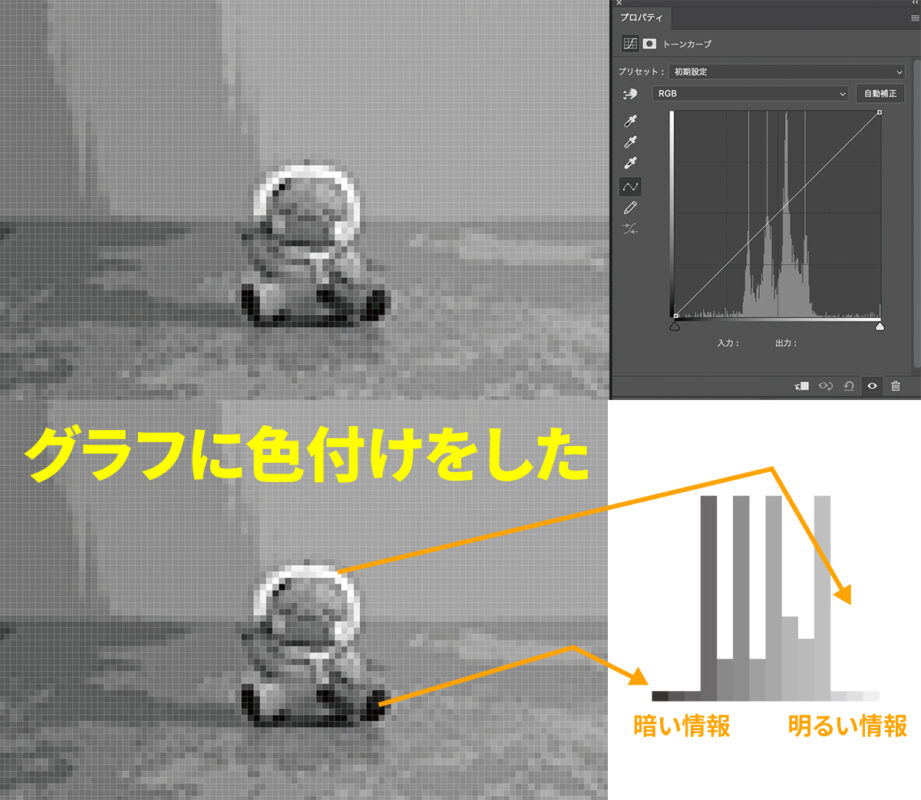

ヒストグラムをグラフの部分を色分けして画像がこちらです。

このように一つひとつの色が異なるピクセルがグラフのようになっているのです。

白とび・黒つぶれのヒストグラム

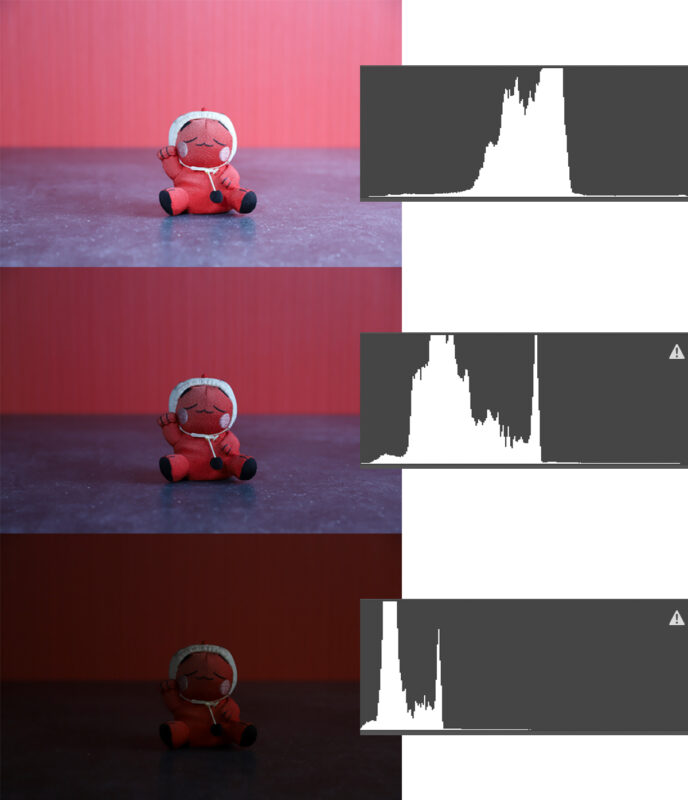

こちらが白とびのヒストグラムです。

白とび写真の場合、明るいピクセルが極端に多くなるので、ヒストグラムの山が右にグッと寄った形になります。

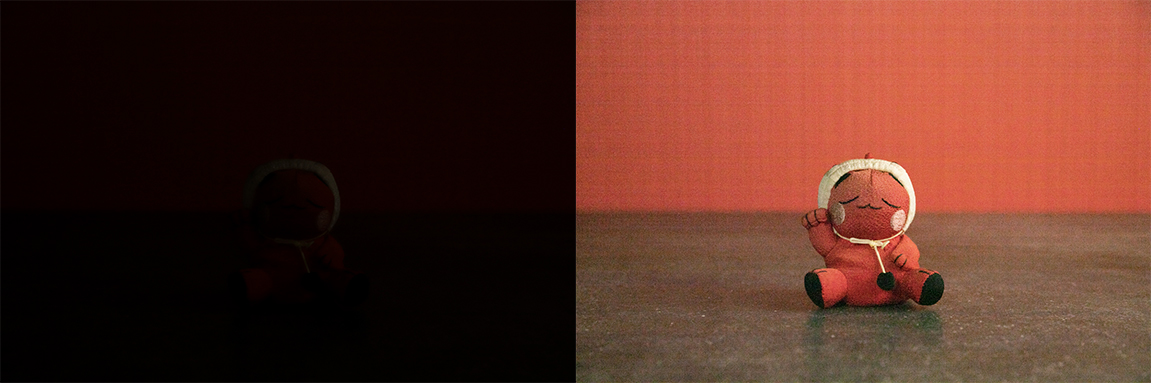

こちらが黒つぶれのヒストグラムです。

こちらは暗いピクセルが多くなるのでヒストグラムの山が左に偏った形になります。ほぼ真っ暗ですね。

撮影時にチェックするポイント

では撮影時にはヒストグラムの何をチェックしておけば良いのでしょうか?

撮影時には次の2点をチェックしておくと良いでしょう。

・ヒストグラムが右に寄りすぎていないか

・ヒストグラムが左に寄りすぎていないか

これだけ注意していれば、白とびや黒つぶれなどの失敗写真を撮ることはありません。

撮影後に現像やレタッチで明るさや色味の調整をすると思いますが、白とび・黒つぶれしている画像データでは上手く調整することができません。

ヒストグラムが右に寄りすぎていないか

ヒストグラムが右に寄りすぎているということは、白とびしている可能性が大いにあるということです。白とびしてる画像を適正露出へ暗くレタッチしても、白とびした部分はデータが失われているということなので、ディテールが完全に消えてしまいます。

先ほどの白とび画像をRAW現像したもので、左が補正前、右が補正後の写真です。

白とびしていた部分はのっぺりして、色も良くないですよね。写真としては完全に失敗しています。白とびしている写真はRAW現像をしても上手く補正できないのです。

ですので、撮影時にヒストグラムを確認し右に寄りすぎていないかをチェックすることは大切なのです。もし右に寄ったヒストグラムになっていたら、シャッタースピード・絞り・ISO感度のいずれかを調整しましょう。

ヒストグラムが左に寄りすぎていないか

ヒストグラムが左に寄りすぎているということは、黒つぶれしている可能性が大いにあります。黒つぶれしている画像をレタッチで明るくした場合、ノイズ等が発生し画像が劣化してしまいます。

こちらは黒つぶれしている写真をRAW現像したもので、左が補正前で、右が補正後の写真です。補正前はほとんど真っ暗ですが、現像することでここまで元に戻すことはできるのですが、よく見るとかなりノイズが乗っています。

ガザガザとした質感になっているのがわかりますよね。これがノイズです。

こうならないように撮影時には適正な露出で撮影する必要があります。その適正露出のデータを可視化するためにヒストグラムはあるのです。

では理想的なヒストグラムは?

「ヒストグラムの形は山が中央になるのが理想」だと思われがちですが、絶対の正解はありません。

あえて白いっぽい写真にすることもあれば、あえて暗い写真にすることもあるので、必ずしも中央に山があるヒストグラムが理想という訳ではありません。

ただ、白とびと黒つぶれになってしまうと、後からのレタッチが上手くいかないことがあるのでそこだけは注意しましょう。

まとめ

ヒストグラムの見方について理解していただけましたでしょうか?ヒストグラムは写真の明るさの分布図で、写真の明るさの状態を把握できるものです。白とび・黒つぶれしていない限り、RAW現像で綺麗にレタッチすることが可能ですので、撮影時にはヒストグラムを見て明るさの状態を確認しましょう。モニターで見る画像と実際の画像のデータにズレを感じることがありますからね。ヒストグラムを理解し、もっと写真を上達させましょう!